पता:

- विरार, मुंबई,

महाराष्ट्र, भारत,

पता:

ई-कचरा क्या है, What is e-Waste in Hindi, e-Waste in India, Rules And The Critical Issues, भारत में ई -कचरा नियमों के प्रमुख घटक, E-West Management Rules 2023, Challenges for E-waste Management in India, ई-वेस्ट का स्वास्थ्य पर प्रभाव

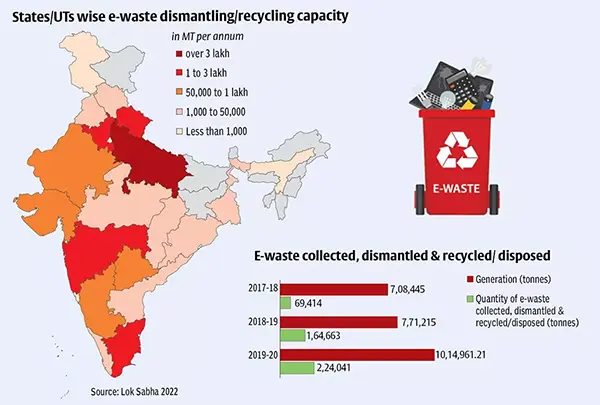

तेजी से शहरीकरण, डिजिटलीकरण और जनसंख्या वृद्धि के युग में, ई-कचरा प्रबंधन की बढ़ती समस्या एक क्रॉस-कटिंग और निरंतर चुनौती है। नवंबर 2022 में, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ई-कचरा नियमों के एक नए सेट को अधिसूचित किया, जो 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ। ये नियम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हैं।

नए नियमों के तहत ई-कचरे के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनौपचारिक क्षेत्र को कोई मान्यता नहीं हैं।

पूरी दुनिया में ई-वेस्ट (e-Weast) यानी ई-कचरा बढ़ता ही जा रहा है। ई-कचरे का अर्थ है, ऐसे इलेक्ट्रिकल (Electrical) और इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) सामान जो खराब होने या ठीक से काम न करने पर फेंक दिए जाते हैं, या पुनर्विक्रेता को दान कर दिया जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं, ई-कचरा विशेष रूप से जहरीले रसायनों के कारण खतरनाक है, यह पर्यावरण के लिए एक नया संकट पैदा कर सकता है।

ई-कचरा इलेक्ट्रॉनिक-अपशिष्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला छोटा स्वरुप है और इस शब्द का प्रयोग पुराने, या अंत में छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएँ और पुर्जे शामिल हैं।

ई-कचरा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं जो अवांछित हैं, और उनके उपयोगी जीवन के अंत में गैर-कार्यात्मक हैं। घर में इस्तेमाल न होने वाली कंप्यूटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, मोबाइल, लैपटॉप, कंडेनसर, माइक्रो चिप्स, टेलिव्हिजन (TV) इत्यादि चीजों से ई-वेस्ट निकलता है। घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है।

Extended Producer Resposibility (EPR): ई-कचरा नियमों का पहला सेट 2011 में अधिसूचित किया गया था और 2012 में लागू हुआ, नियमों (2011) का एक प्रमुख घटक ईपीआर की शुरुआत थी, ईपीआर अनुपालन के तहत निर्माता इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक उत्पादों के सुरक्षित निपटान के लिए जिम्मेदार हैं। जब उपभोक्ता उन्हें त्याग देता है।

प्राधिकरण और उत्पाद प्रबंधन (Authorization and product stewardship): ई-कचरा नियम 2016, जिसे 2018 में संशोधित किया गया था, व्यापक थे और इसमें प्राधिकरण और उत्पाद प्रबंधन को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल थे। इन नियमों में अन्य श्रेणियों के हितधारक जैसे निर्माता उत्तरदायित्व संगठन (पीआरओ) भी शामिल थे।

नए नियमों (2022) में पेश किया गया एक डिजिटल सिस्टम दृष्टिकोण: एक सामान्य डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ई-अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला का मानकीकरण पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकता है और पेपर ट्रेडिंग या फाल्स ट्रेल की आवृत्ति को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्क्रैप इकट्ठा करने और/या तौलने के दौरान कागज पर 100% संग्रह को गलत तरीके से प्रकट करने की प्रथा।

1 अप्रैल 2023 से वर्तमान सरकार ने इनके प्रबंधन के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत ई-कचरा पैदा करने वाले ब्रांड उत्पादकों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिसमे उन्हें किसी भी अधिकृत रिसाइकलर से पैदा किए जाने वाले ई -कचरे के बराबर या फिर निर्धारित मात्रा के बराबर रिसाइक्लिंग का प्रमाण पत्र लेना होगा।

भारत में ई-कचरा पुनर्चक्रण मुख्य रूप से एक अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधि है। हजारों गरीब परिवार कचरे के ढेर से मैला ढोने वाली सामग्री से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मध्यम वर्ग के शहरी परिवारों के लिए सामान्य रीसाइक्लिंग प्रथाएं, विशेष रूप से बेकार कागज, प्लास्टिक, कपड़े या धातु के लिए, छोटे पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र के खरीदारों को बेचना है, जिन्हें अक्सर ‘कबाड़ीवाले’ के रूप में जाना जाता है, जो इसे कारीगर और औद्योगिक प्रोसेसर के लिए इनपुट सामग्री के रूप में छाँटते और बेचते हैं।

भारत में ई-कचरा प्रबंधन एक समान पैटर्न का पालन करता है। एक अनौपचारिक ई-कचरा पुनर्चक्रण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में हजारों परिवारों को इकट्ठा करने, छांटने, मरम्मत करने, नवीनीकरण करने और अप्रयुक्त विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को नष्ट करने के लिए रोजगार देता है।

हालांकि, उन्नत देशों में एक अलग स्थिति है, और औपचारिक ई-कचरा रीसाइक्लिंग केंद्रों पर स्वेच्छा से बेकार बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दान करने वाले उपभोक्ताओं की भारत में कोई अवधारणा नहीं है। साथ ही, उनके द्वारा उत्पन्न ई-कचरे के निपटान के लिए भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की कोई अवधारणा नहीं है।

विकासशील देशों में आदिम रिसायकलिंग कनीकों का अर्थ है कि ई-कचरे से विषाक्त पदार्थ आमतौर पर हवा, मिट्टी या आसपास के जल स्रोतों में छोड़े जाते हैं।

WHO के अनुसार, ई-कचरे से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम हानिकारक पदार्थों, जैसे कि सीसा, कैडमियम, क्रोमियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स या पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (PCBs) के सीधे संपर्क में आने से हो सकते हैं, जो जहरीले धुएं के साँस लेने से होते हैं। साथ ही साथ मिट्टी, पानी और भोजन में रसायनों के संचय के परिणामस्वरूप हो सकते हैं।

ये स्वास्थ्य जोखिम बच्चों में और भी अधिक स्पष्ट हैं, क्योंकि उनके वजन का हवा, पानी और भोजन के सेवन का अनुपात वयस्कों की तुलना में बहुत अधिक है। इस प्रकार, उनके हानिकारक रासायनिक अवशोषण का खतरा बढ़ जाता है। जोखिम के प्रभाव संभावित रूप से कम IQ और सीखने के मुद्दे (learning issues) हैं।

ई-कचरे से निकलने वाले खतरनाक पदार्थ लंबे समय तक जमीन में पड़े रहते हैं। ई-कचरे से विषाक्त पदार्थों से दूषित कृषि भूमि भोजन के लिए असुरक्षित स्थिति पैदा कर सकती है।

यदि हम ई-कचरे को समुद्र में फेंकते हैं और रसायनों को शंख, मोलस्क, मछली या अन्य समुद्री जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो वे विषाक्त पदार्थ मनुष्यों तक भी पहुँच सकते हैं। सीफूड में मौजूद रसायन पकाने (cooking) के बाद भी बने रहेंगे और आखिरकार, हमारे शरीर में प्रवेश कर ही जाएंगे।

जब अनुचित तरीके से निपटारा किया जाता है, तो ई-अपशिष्ट के विषाक्त पदार्थ तालाबों, झीलों और भूजल में चले जाते हैं। ऐसे समुदाय जो सीधे तौर पर पानी के इन स्रोतों पर निर्भर होते हैं, अनजाने में इसका सेवन कर लेते हैं। ये भारी धातुएं सभी प्रकार के जीवों के लिए बेहद खतरनाक हैं।

विकासशील देशों में, अधिकांश विखंडन और पुनर्चक्रण आदिम तरीकों का उपयोग करके हाथ से किया जाता है। बाहरी रबर की परत को जलाकर तारों को हटा दिया जाता है और कीमती धातुओं को हटाने के लिए कंप्यूटर चिप्स को एसिड बाथ में डुबो दिया जाता है।

श्रमिक (बाल श्रमिकों सहित) आमतौर पर बहुत कम वेतन पर असुरक्षित स्थितियों में लंबे समय तक काम करते हैं। ये कर्मचारी न केवल सीसा जैसे विषाक्त पदार्थों के दीर्घकालिक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, बल्कि गिरे हुए उपकरण और खतरनाक तरीके से फेंके गए इलेक्ट्रॉनिक्स से घायल होने या मारे जाने का भी खतरा होता है।

ई-वेस्ट फुल फॉर्म – इलेक्ट्रॉनिक (Electronic waste) वेस्ट है।

जब ई-कचरे को जलाया जाता है, तो निकलने वाले रसायन जलवायु परिवर्तन में का कारण बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉपर (Cu), एल्युमिनियम (Al), और आयरन (Fe) जैसे पदार्थ होते हैं, और जलने पर ये धातुएँ हवा में जमा हो जाते हैं। पॉलीब्रोमिनेटेड डिपेनिल ईथर (PBDEs) और पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल्स (PBBs) जैसे हानिकारक रसायन इलेक्ट्रॉनिक्स के जलने पर निकलने वाले प्रमुख विष हैं। PBDEs का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्वाला मंदक के रूप में किया जाता है और जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) छोड़ते हैं।

घरेलू और वाणिज्यिक संस्थाओं से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है।

मोबाइल उपकरणों और उनकी बैटरियों का जीवनकाल बढ़ाएँ।

शिपिंग हार्डवेयर से बचें।

ई-कचरे का उचित तरीके से पुनर्चक्रण और निपटान करें।